深沢亮子(ふかさわ・りょうこ) プロフィール

新演コンサート提供

Biography 活動略歴

千葉県東金市出身。3歳より両親からピアノの手ほどきを受け、10歳で永井 進氏に師事。12歳で全日本学生音楽コンクール小学校の部で全国第1位、文部大臣賞を受賞。15歳で第22回日本音楽コンクール首位受賞。日比谷公会堂にて上田仁指揮、東京交響楽団とウェーバーのコンツェルトシュテュックを協演。また、東京ヤマハホールにて国内デビューリサイタルを開催。

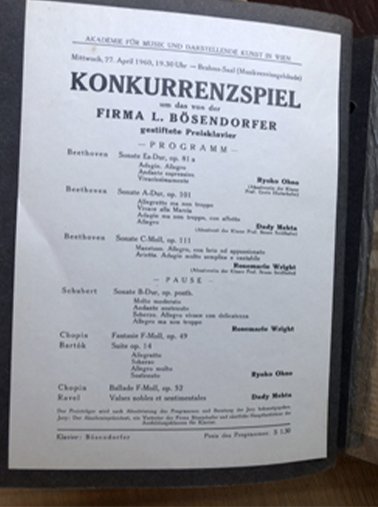

1956年、高校在学中、留学生試験に合格し、共立講堂にて、渡欧記念リサイタルを開催した後、ウィーン国立音楽大学へ留学、G.ヒンターホーファー教授に師事。在学中ガスタイン賞を受賞し、1959年首席で卒業。翌年、ウィーン楽友協会ブラームス・ザールにおいてデビューリサイタルを開催し、12誌より絶賛される(1966、1972年にも同ホールにてリサイタル、又室内楽のコンサートを数回催す)。1961年、ジュネーブ国際音楽コンクール2位入賞(1位なし)。

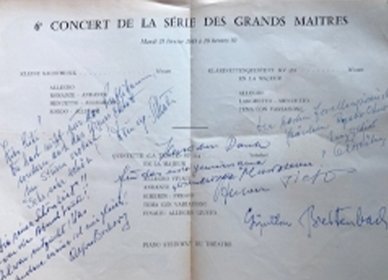

以来、ムズィークフェライン黄金の間やコンツェルトハウスで度々オーケストラと協演する他、ヨーロッパ、南米、アジア諸国の主要ホールでリサイタルを開催。室内楽では新・旧ウィーン八重奏団(スイス、ハンガリー、日本での演奏旅行で共演)、ウィーン室内アンサンブル、ブリュッセル弦楽四重奏団、シュトイデ弦楽四重奏団、ソリストではP.フルニエ(Vc)、I.ガヴリッシュ(Vc)、G.ピッヒラー(Vn)、徳永兼一郎(Vc)他の諸氏と共演。コンサートの他に放送でも活躍。日本の現代作品をも海外へ積極的に紹介する。

また、著名な指揮者(A.クヴァドゥリー、H.ヴァールベルク、L.v.マタチッチ、Z.コシュラー、E.メルツェンドルファー、B.クロブチャー、R.ヘーガー、O.マッツェラート、G.ヴァント、J.ローゼンシュトック、R.レッパード、K.エッティー、K.エスタライヒャー、朝比奈 隆、秋山和慶、森 正、山田一雄、岩城宏之、小澤征爾、小林研一郎、外山雄三、渡邉暁雄の諸氏 他)の元で、スイス・ロマンド管弦楽団を始めウィーン・N.Ö.トーンキュンストラー管弦楽団、ウィーン室内管弦楽団、グラーツ・フィルハーモニー管弦楽団、N響、東響、東京フィル、日本フィル、都響、読響、札響、群響、ニューフィル千葉(現千葉響)、名響、京響、大阪フィル、広響、九響他のソリストとして定期演奏会、特別演奏会、演奏旅行等精力的に活動し、ピアニストとしての国際的な地位を確立。

ウィーンでのベートーヴェン国際ピアノコンクール(1989、1993、2001年)、日本音楽コンクール、モーツァルト・コンクール他の審査員を務めるかたわら、NHKや民放のラジオ、テレビへの出演(「名曲アルバム」、「ピアノのおけいこ」、「テレビリサイタル」、「世界の音楽」、「音楽の広場」、「題名のない音楽会」他)、数多くのレコードやCD、著作、楽譜を出版。全国各地での公開レッスンや公開講座、音楽祭での講師など後進の指導にもあたり、次代を担う若手ピアニストが育っている。

1992年には国際交流基金より音楽文化使節として天満敦子(Vn)氏とルーマニア、チェコ、スロバキア、ブルガリアへ派遣される。1998年ケルン日本文化会館の招きにより同ホール及びウィーンにてコンサートを行う。2008年9月デュッセルドルフ、ザグレブ(クロアチア)にて演奏会を行う。国内では毎年東京文化会館を始めとする主要なホールでリサイタルを開催しており、2017年の模様はNHK-BSプレミアム及びNHK-FMで2020年の現在に至るまで度々放映・放送される。

また、2018年にはデビュー65周年記念として東京とウィーンで開催。2019年・2020年と『音楽の友』年間ベストコンサートにて柴田龍一氏により2年連続で選出される。また、2023年には東京でデビュー70周年記念演奏会を行った。CDは、2007・2009年に恵藤久美子(Vn)、安田謙一郎(Vc)の両氏と「深沢亮子と室内楽の仲間たち」1・2(ナミ・レコード)、2011年生沼晴嗣(Va)、A. スコチッチ(Vc)、藤井洋子(Cl)各氏と「楽に寄す〜街の歌」(アート・ユニオン)、中村静香(Vn・Va)氏と「シューベルティアーデふたたび」(同)、2015年はピアノソロ「幻想 Fantasie」(同・『レコード芸術』特選盤)、2018年安達真理(Va)氏と「冬の旅」(同)、2019年5月瀬川祥子(Vn)氏と「モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ」(同・『レコード芸術』準特選盤)、2024年8月には「ピアノ愛奏小品集」をリリース。『レコード芸術 ONLINE版』2024年10月号において推薦盤となる。

1963年大阪府民劇場奨励賞。1995年千葉県文化功労者。2005年東金市政特別功労者。英国ケンブリッジ国際伝記センター(IBC)により「最も優秀な100人の音楽家」の1人に選ばれる。日本音楽舞踊会議代表理事。日墺協会理事。フランツ・シューベルト・ソサエティ理事。国際開発救援財団理事。

英語

Born in Togane City, Chiba Prefecture, Japan. She began piano lessons at the age of three with her parents and, at ten, studied under Susumu Nagai. At twelve she won First Prize nationally in the Elementary School Division of the All Japan Student Music Competition, receiving the Minister of Education Award. At fifteen she won First Prize at the 22nd Japan Music Competition. She performed Weber’s Konzertstück with the Tokyo Symphony Orchestra conducted by Hitoshi Ueda at Hibiya Public Hall and gave her domestic debut recital at Yamaha Hall, Tokyo.

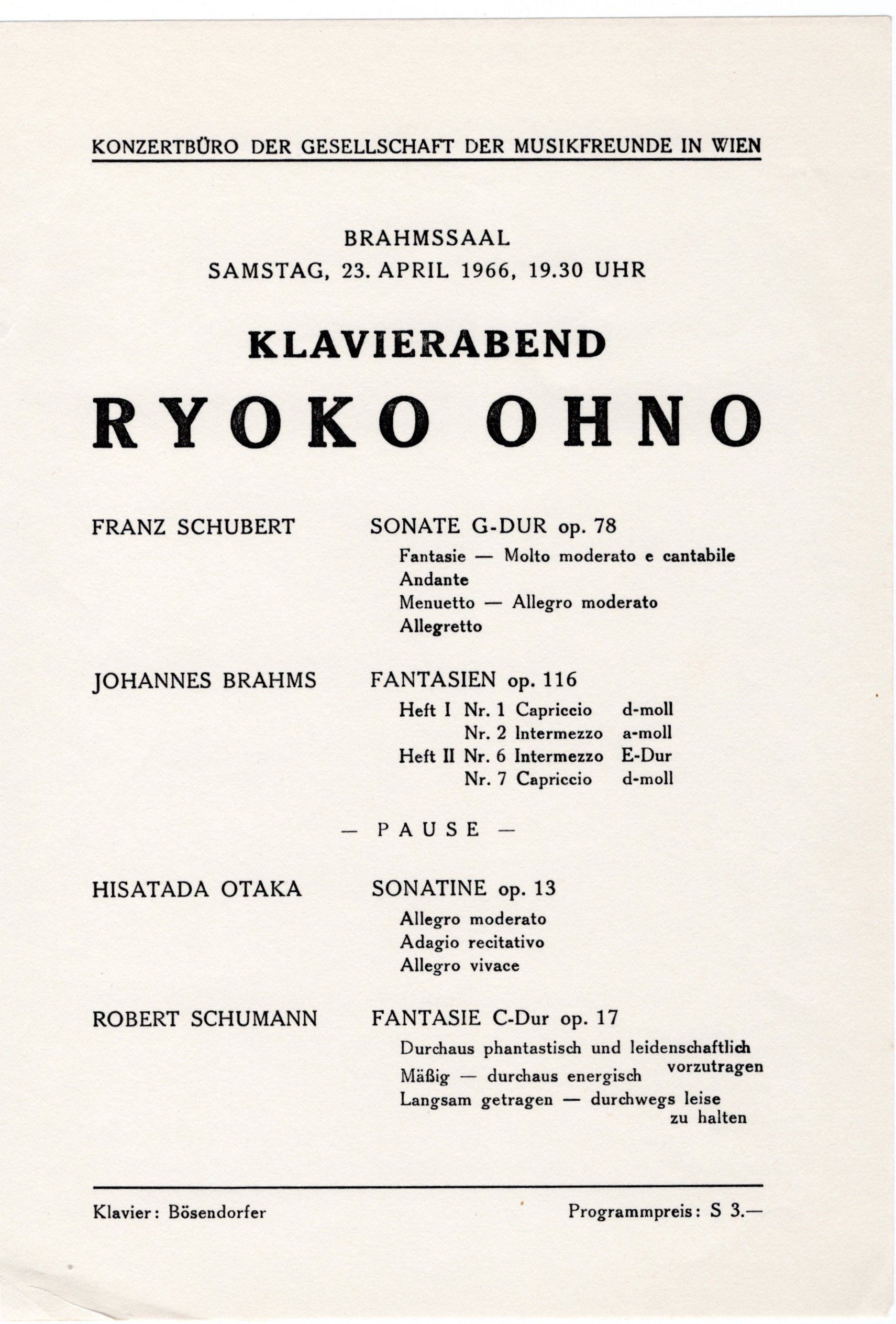

In 1956, while still a high school student, she passed the government scholarship examination for overseas study. After giving a farewell recital at Kyōritsu Hall, she entered the University of Music and Performing Arts Vienna (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), studying under Prof. Grete Hinterhofer. While enrolled she received the Gastein Prize and graduated first in her class in 1959. The following year she gave her debut recital at the Brahms-Saal of the Wiener Musikverein to enthusiastic critical acclaim from twelve publications (she also gave recitals and chamber concerts at the same hall in 1966 and 1972). In 1961 she was awarded Second Prize (First Prize not awarded) at the Geneva International Music Competition (Concours International d’Exécution Musicale de Genève).

Since then she has frequently appeared as a soloist with orchestras in the Golden Hall of the Musikverein and the Wiener Konzerthaus and has given recitals at major venues throughout Europe, South America and Asia. In chamber music she has performed with the New Vienna Octet, the Vienna Octet, the Vienna Chamber Ensemble, the Brussels String Quartet, the Steude String Quartet, and with soloists including Pierre Fournier (cello), Ivan Gavriš (cello), Gerhard Pichler (violin), and Kenichiro Tokunaga (cello). In addition to concert appearances she has frequently broadcast on radio and actively introduced contemporary Japanese works abroad.

She has performed under distinguished conductors including Alain Quaduory, Heinz Wallberg, Lovro von Matačić, Zdeněk Košler, Erich Mertzdorfer, Berislav Klobučar, Rudolf Heger, Otto Matzelart, Günter Wand, Joseph Rosenstock, Raymond Leppard, Karl Ötty, Karl Esterreicher, Takashi Asahina, Kazuyoshi Akiyama, Tadashi Mori, Kazuo Yamada, Hiroyuki Iwaki, Seiji Ozawa, Kenichiro Kobayashi, Yuzo Toyama and Akio Watanabe, with orchestras such as the Orchestre de la Suisse Romande, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Vienna Chamber Orchestra, Graz Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Sapporo Symphony Orchestra, Gunma Symphony Orchestra, Chiba Symphony Orchestra (formerly New Philharmonic Chiba), Nagoya Philharmonic Orchestra, Kyoto Symphony Orchestra, Osaka Philharmonic Orchestra, Hiroshima Symphony Orchestra and Kyushu Symphony Orchestra. Through subscription concerts, special performances and tours she has established an international reputation as a pianist.

She has served on juries for the International Beethoven Piano Competition Vienna (1989, 1993, 2001), the Japan Music Competition, the Mozart Competition and others, while also appearing on NHK and commercial radio and television programs (“Meikyoku Album,” “Piano no Okeiko,” “Television Recital,” “Sekai no Ongaku,” “Ongaku no Hiroba,” “Daimei no Nai Ongaku-kai,” etc.). She has released numerous recordings, CDs, books and scores, and given public masterclasses, lectures and served as a faculty member at music festivals throughout Japan, nurturing the next generation of pianists.

In 1992 she was dispatched by the Japan Foundation as a Music and Cultural Envoy with violinist Atsuko Tenma to Romania, the Czech Republic, Slovakia and Bulgaria. In 1998 she was invited by the Japan Cultural Institute in Cologne to perform there and in Vienna. In September 2008 she gave concerts in Düsseldorf and Zagreb (Croatia). In Japan she has given annual recitals at major venues including Tokyo Bunka Kaikan; her 2017 recital was repeatedly broadcast on NHK-BS Premium and NHK-FM through 2020.

In 2018 she celebrated the 65th anniversary of her debut with concerts in Tokyo and Vienna. In 2019 and 2020 she was selected by critic Ryuichi Shibata for “Best Concert of the Year” in Ongaku no Tomo magazine for two consecutive years. In 2023 she presented her 70th debut anniversary concert in Tokyo. Her CDs include Ryoko Fukazawa and Friends in Chamber Music Vols. 1 & 2 (Nami Records, with Kumiko Etoh, violin, and Kenichiro Yasuda, cello, 2007/2009); An die Musik – Songs of the City (Art Union, 2011, with Harutsugu Oinuma, viola; A. Skočić, cello; Yoko Fujii, clarinet); Schubertiade Again (with Shizuka Nakamura, violin/viola); Fantasie (piano solo, 2015, Art Union, Special Selection by Record Geijutsu); Winterreise (with Mari Adachi, viola, 2018); Mozart Violin Sonatas (with Shoko Segawa, violin, 2019, Semi-Special Selection by Record Geijutsu); and Beloved Piano Pieces released in August 2024, recommended in the October 2024 issue of Record Geijutsu Online.

Her honors include the 1963 Osaka Prefectural Theater Encouragement Award, the 1995 Chiba Prefecture Cultural Merit Award and the 2005 Togane City Special Service Award. She was named one of the “100 Most Outstanding Musicians” by the International Biographical Centre, Cambridge, U.K. She serves as Representative Director of the Japan Council of Music and Dance, Director of the Japan–Austria Society, Director of the Franz Schubert Society, and Director of the International Development and Relief Foundation.

活動年表 Timeline & Photos

| 年 | 出来事 | |

|---|---|---|

千葉県東金市生まれ | 3歳のころ、両親の手ほどきで自然にピアノを弾き始め、家族や親戚の支えの中で音楽に親しむ。 | |

1949年頃 | 11歳のとき、同進会でピアノ演奏。 | |

1950年頃 | 全日本学生音楽コンクール小学校の部 全国第1位・文部大臣賞受賞(12歳) | |

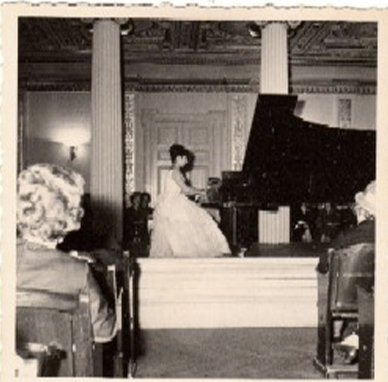

1953年 | 日本音楽コンクール優勝(15歳)日比谷公会堂にて東京交響楽団と共演 |

|

1956年 | 高校在学中(高校2年生)に渡欧。電話もない時代に、両親とともに思い描いた留学を実現し、ウィーン国立音楽大学に入学(G.ヒンターホーファー氏に師事) |

|

1958年 | ブリュッセル万国博覧会 |

|

1958年10月25日 | グレーテ・ヒンターホーファー教授 国立ウィーン音楽大学教職30周年記念コンサート |

|

1959年頃 | Bad gastein賞を受賞 | |

1959年 | ウィーン国立音楽大学を首席で卒業。 |

|

音楽の都ウィーンで学ぶ中で、“音楽が生活の中に息づいている”という文化の豊かさを実感しました。 ベーゼンドルファー・コンクールが終わると、会場にいらしたP.B.Skodaさんが寄って来られて、「リッキー、特にバルトークが本当に素晴らしかった‼︎…」と褒めて下さいました。 |

| |

スイスにてウィーン八重奏団とヨーロッパツアー中のプログラム

コンマス揃いの八重奏団々 |

| |

1960年11月11日 | ウィーン・デビュー・リサイタル 楽友協会「ブラームス・ザール」 |

|

1961年 | ジュネーブ国際音楽コンクール第2位(1位なし) | |

ハンガリー・ショプロン音楽祭 |

| |

1961年10月 | ジュネーブ国際音楽コンクール授賞式 |

|

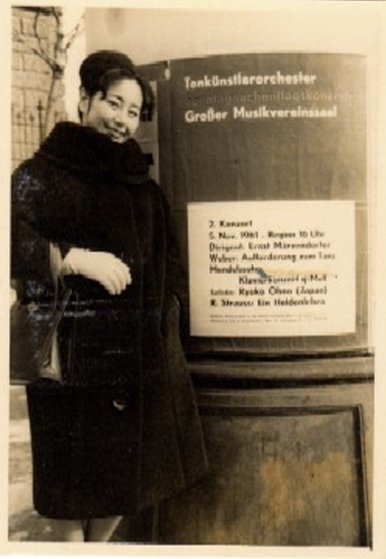

1961年11月5日 | N.Ö.トーンキュンストラー・オーケストラ定期コンサート |

|

1961年11月29日 | 楽友協会大ホール黄金の間 |

|

1962年 春 | NHKTVピアノのおけいこで連弾 |

|

1963年 | 大阪府民劇場奨励賞受賞 | |

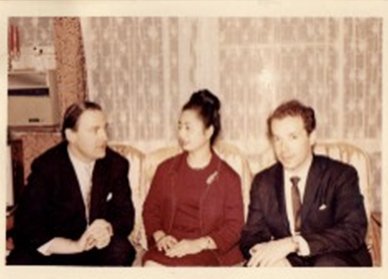

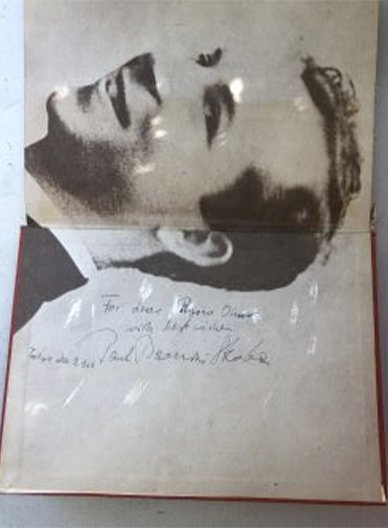

Jörg Demusさん、Paul Badra Skodaさんと東京でご一緒 |

| |

1965年 夏 | モーツァルトがオペラ「魔笛」を作曲した小屋の前で当時のウィーンフィル/ヴィオラのトップ奏者Strengご夫妻とお嬢さんとご一緒。 |

|

1966年 4月 | 楽友協会「ブラームス・ザール」リサイタル   |

|

1970年代〜 | 国内外でオーケストラとの共演・リサイタル・室内楽など幅広く活動 |

|

1980年代 | グラーツ・フィルハーモニーと共演 |

|

1981年5月 | 1981年5月10日13時開演 東金高等学校体育館 「千葉県立東金高校同窓会結成70周年記念 プログラム」    | |

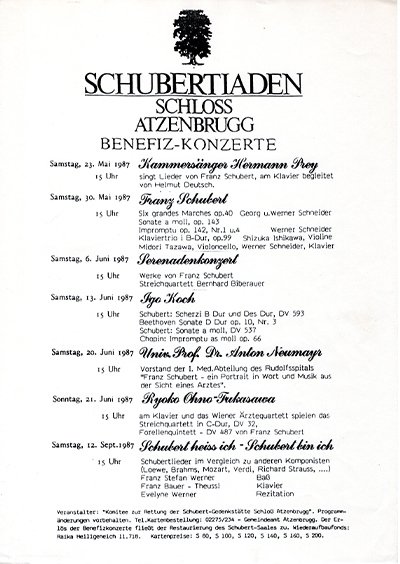

1987年6月 | アッツェンブルッグでのチャリティーコンサート |

|

1989年〜2001年 | ベートーヴェン国際ピアノコンクール(ウィーン)にて3回審査員を務める。 |

|

1992年 | 国際交流基金音楽文化使節として、天満敦子氏とともに東欧4カ国(ルーマニア・ブラショフ、ブルガリア、チェコ、スロバキア)で演奏。ドプチェック氏(政治家/書記) | |

1992年 6月 | 国際交流基金より音楽文化使節として天満敦子氏とルーマニア他(ブラショフ、ブルガリア、チェコ、スロバキア)でリサイタル |

|

1995年 | 千葉県文化功労者に選出 | |

1998年 | ウィーンのタバコ会館にてW.パンホーファー氏と共演 | |

2003年11月29日 | 佐倉市民音楽ホール |

|

2003年12月2日 | コトブキ D.I.センター |

|

2005年 | 東金市政特別功労者表彰 | |

2007年 | CD「深沢亮子と室内楽の仲間たち 1」リリース(ナミ・レコード) | |

2015年 | ソロ・アルバム「幻想 Fantasie」リリース(『レコード芸術』特選盤) | |

2017年5月17日 | 浜離宮朝日ホールでの「深沢亮子 ピアノ・リサイタル」がNHK-BS・FMなどで放映(以後も継続) | |

2018年5月19日 | 「深沢亮子 ピアノ・リサイタル ~デビュー65周年記念~弦楽器と共に」を東京文化会館小ホールで開催 | |

2018年6月20日 | 「深沢亮子 ピアノ・リサイタル ~デビュー65周年記念~弦楽器と共に」をウィーン・モーツァルトハウス・ベーゼンドルファーザールで開催 | |

2018年6月 | Ryoko Fukasawa Piano Recital Wien     昔からカフェとして 営業してそのまま続いてカフェとして残っているなかでは多分一番古いとか。モーツァルトもベートーヴェンもここで演奏したそうです。     | |

2019年 | ベーゼンドルファー・ジャパンにて井上氏と。 |

|

2019年・2020年 | 『音楽の友』年間ベストコンサートに2年連続で選出 | |

2020年3月 |

| |

2022年4月30日 | 昭和女子大学創立100周年記念式典 |

|

2022年6月25日 | 勝田台文化センター |

|

2023年5月27日 |

| |

2024年8月 | CD「ピアノ愛奏小品集」をリリース。 | |

現在 | 国内外での演奏活動のほか、CD・出版物制作、後進の指導にも力を注ぐ | |

演奏会経歴(Recent Concerts)

その他(受賞情報) Award information

深沢亮子 受賞歴・表彰歴

※横にスクロールしてご覧ください。

| 年 | 受賞・表彰名 | 備考 |

|---|---|---|

| 1950年頃 | 全日本学生音楽コンクール小学校の部 全国第1位 | 文部大臣賞受賞(12歳) |

| 1953年 | 日本音楽コンクール優勝 | 東京交響楽団と共演 |

| 1959年 | ガスタイン賞 | ウィーン国立音楽大学卒業時 |

| 1961年 | ジュネーブ国際音楽コンクール第2位(1位なし) | 国際的評価を受ける |

| 1963年 | 大阪府民劇場奨励賞 |

|

| 1995年 | 千葉県文化功労者 | 千葉県より表彰 |

| 2005年 | 東金市政特別功労者表彰 | 出身地より顕彰 |

| 2015年 | 『レコード芸術』特選盤 | アルバム「幻想 Fantasie」にて |

| 2019年 | 『音楽の友』年間ベストコンサート選出 | 2年連続(2019年・2020年) |

| 2020年 | 『音楽の友』年間ベストコンサート選出 |

審査員歴

※横にスクロールしてご覧ください。

| 年 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 1989年〜 2001年 | ベートーヴェン国際ピアノコンクール(ウィーン)ほか | 国内外の複数の国際音楽コンクールで審査員を務める |

国際文化交流活動

※横にスクロールしてご覧ください。

| 年 | 活動内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 1992年 | 国際交流基金 音楽文化使節として東欧4カ国を巡演 | ヴァイオリニスト天満敦子氏とともに参加 |

| 1998年 | ケルン日本文化会館の招待により演奏会開催 | ケルンおよびウィーンでの公演 |

現在の活動(Current Activities)

国内外での演奏活動

CD・出版物の制作

後進の指導

各地での講演・公開レッスン

メディア出演(NHK-BS・FMなど)